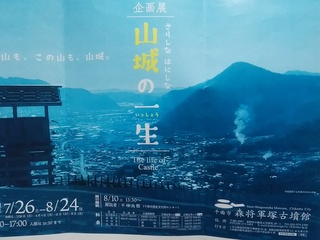

ボランティアガイドの研修を兼ね、7/26(土)~8/24(日)の日程で開催される、『さらしな はにしな 山城の一生』と題した企画展のオープンニングに伴う解説を、千曲市歴史文化財センターの平林大樹学芸員から伺いました。

ポスターに あの山も、この山も、山城。とあるように、長野盆地南部から上田地区にかけては、山城が多い地域で、

近年、地元住民により整備されてきているが、学術的な研究・整理は十分ではないそうです。(山城の)【『構築・使用・伝承・保存という「一生」をたどり、山城をとりまく「地域の記憶」を共有する作業がいま求められている。』(企画展リーフレットより)】

長野の山城は、高い場所につくられていて見晴らしが良いので、山城から麓を見下ろして見るのもよいでしょう旨のお話しもされていました。森将軍塚近くの屋代城跡等、地元の城跡を巡ってみるよい機会かもしれません。(実際、屋代城跡のある一重山を登って、森将軍塚古墳まで来られる、ウォーキング?トレッキング?の方々もいました。)

〇山城をつくる際に、古墳を破壊して構築した塩崎城見山砦遺跡(長野市塩崎)や、倉科将軍塚古墳の前方部前端を堀切に作り替えて改造利用した鷲尾城(千曲市倉科)について

〇投石用に使ったつぶて石の認定基準について

〇屋代氏について

〇宮坂武男氏が描かれた縄張図について

は、特に興味深く拝見拝聴し、多くの知見を得る事ができました。

また、拝見拝聴した上で、

〇 山城構築に際し、古墳築造の知見が生かされているか?あれば、どんなところか?

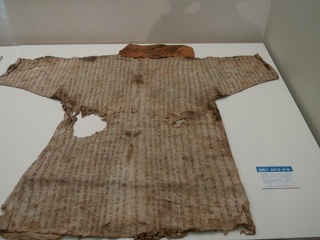

〇長篠の戦いで戦死した屋代正長の着用品と伝わる経帷子(全面に法華経の経文が墨書された具足下着・鎧下着)について、筆跡は、全て同じなので、お一人の方が書かれたと思われるが、誰が?本人が書いたのか?、布地に書いてあるが滲んでいないので、どのような筆記道具を使ったのか?経帷子の形の状態で書いたのか?反物状態で書いたのか?

等々の、様々な疑問もでてきました。

最終日が完成形との事なので、日々進化する企画展に期待したいです。

やはり、生きたいという思いや、書くことで穏やかな気持ちで戦場におもむいたのでは…等々、いろいろな願いのもとに書き・着たと想像される経帷子が、いま現在、左背部に大きな穴が空き、汗とも血とも判別がつかない染みのある生々しい状態で目の前に存在していると、強く心に訴えてくるものがあります。

戦国時代とその時代に生きた人々に思いを馳せながら、戦争は嫌だな平和に暮らしたいなと、つくづく思いました。(当時の人々も、その(生き残る・守る)ために、備えの一つとして山城を築城したのでしょうが…。現代の世界情勢を踏まえると、状況は似ていますね…。いろいろ考えさせられ、複雑な気持ちになります…。)

↓屋代正長着用の経帷子

背面中央に大きく「南無大慈大悲観世音 菩薩」と書かれている。

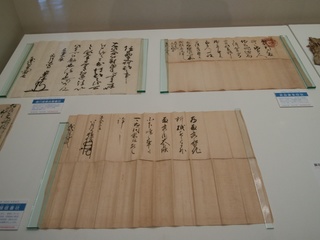

↓徳川家康自筆書状や武田晴信書状

※全国山城サミットなる大会が、今回で32回も開催されているそうです。今年は9/14,15に石川県白山市で行われるそうで、全国110の自治体等が、毎年開催地を持ち回りして開催されるイベントだそうです。千曲市は、加盟しているのでしょうか?

とき:7/26(土)~8/24(日)9:0017:00入館は16:30まで

※休館日7/28(月)・8/4(月)・8/12(火)・8/18(月)

※平林学芸員による展示解説 8/10(日)13:30~30分程度

| コミュニティ名 | 森将軍塚古墳友の会 |

|---|---|

| コミュニティの種類 | 市民活動団体 |

| ジャンル | 文化・伝統 / まちづくり・地域活性化 / 観光・レジャー |

| キーワード | 長期 / 社会人 / 大学生・専門学生PO / シニア / ボランティア / 初心者歓迎 / イベント |

| 活動エリア | 長野県千曲市 |

| 主な活動場所 | 森将軍塚古墳 |

| 主な活動日・時間 | 不定期 |

| 活動費 |

無料 |